前回はシリカゲルの2種類の特徴について解説をしました。

こちらの記事でシリカゲルが除湿(水分を吸着)する仕組みについて触れました。

今回はさらに詳しく解説をしていきたいと思います。

シリカゲルに関係する2つの吸着

シリカゲルは「化学的吸着」と「物理的吸着」の二つの方法で水分を吸着しています。

これらについて詳しく見ていきましょう。

化学的吸着

シリカゲルは組成式で表すとSiO₂・nH₂0となります。

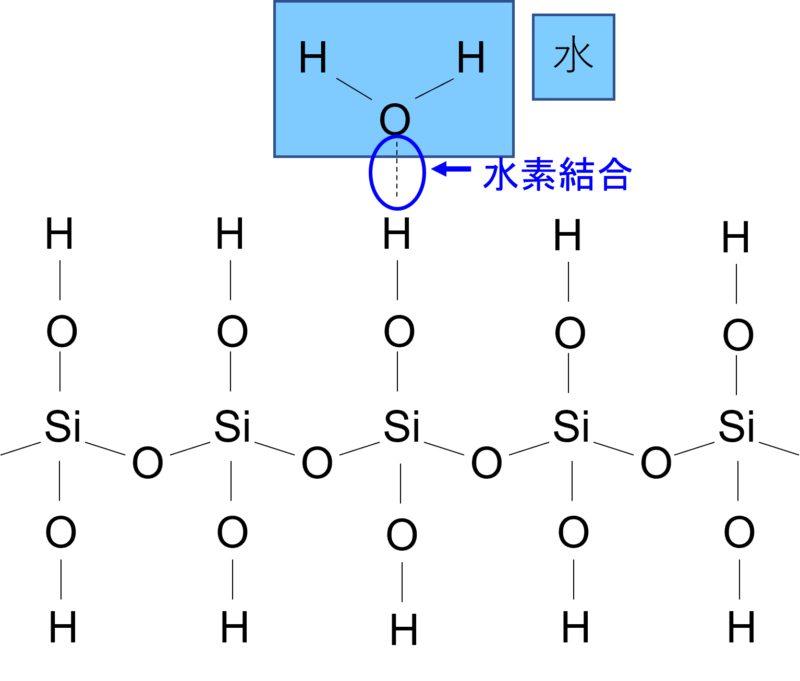

これを簡単なモデルで表すと図1のようになります。

この赤枠で囲った-OHの部分をシラノール基といい、シリカゲルの表面にはこのようなシラノール基が無数に存在しています。そしてこのシラノール基は水分子と結合しやすい性質を持っています。

図2のように水素結合という原理で水分子と結びつくことによって水分を吸着するのが化学的吸着です。

このような化学的吸着で結びついた水分を分離(機能を再生)させるためには150℃程度の熱を与える必要があります。

物理的吸着

シリカゲルには目に見えない無数の孔(細孔)が空いており、その孔は細い管のようになっています。

物理的吸着とは、この管が水分を吸い上げる「毛細管現象」のことを指しています。

もう少し詳しく理解していただくために、毛細管現象を簡単に説明していきます。

毛細管現象は皆様も聞いたことのある表面張力という力と深くかかわっています。

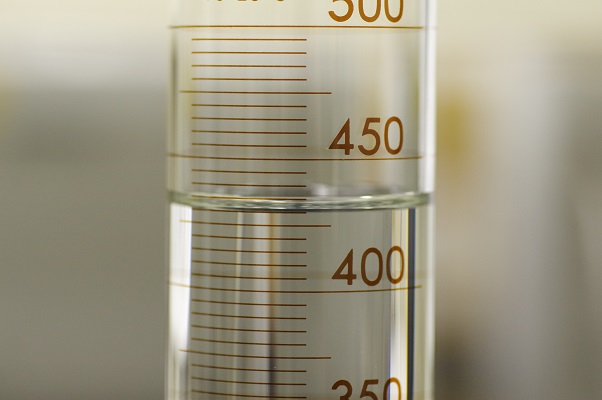

写真1はメスシリンダーに水を入れた時の写真です。このように水の縁がガラスに沿って上昇しているのが表面張力の力です。

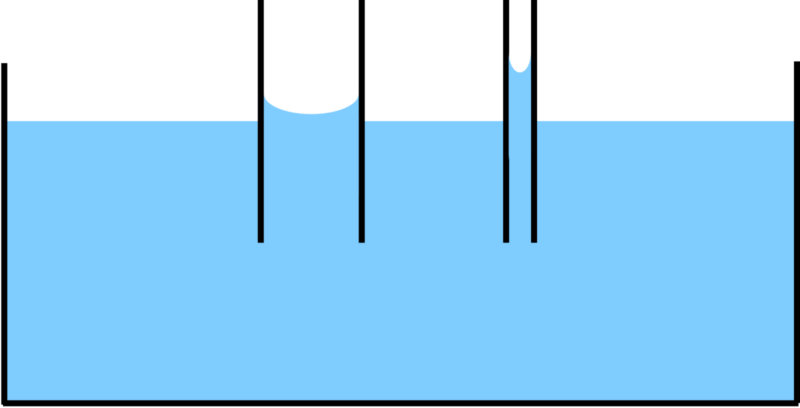

このメスシリンダーを管に置き換えて、水の入った容器に入れると図3のようになります。

このように表面張力によって上昇した縁の水に引っ張られて水全体が管の中を登っていく現象が毛細管現象です。毛細管現象は図のように管が細いほど強まります。

つまり、シリカゲルに空いている無数の孔が細い管の役割を果たして毛細管現象によって空気中の水分を吸い上げているということですね。これがシリカゲルにおける物理的吸着です。

物理的吸着は化学的吸着と違い結合しているわけではないため周囲の湿度が下がると吸い上げた水分を放出することができます。この特性を生かしているのが再生機能です。

シリカゲルA型とB型の吸着方法

ここで前回お話した2種類(シリカゲルA型とシリカゲルB型)のシリカゲルの特徴を吸着方法の違いから補足していきます。

構造的な特徴はA型が小さい孔がたくさん空いており表面積が大きい。B型が大きな孔がたくさん空いておりA型よりは表面積が小さい。というようになっています。

シリカゲルA型はその広い表面にあるシラノール基を活かした化学的吸着が強く作用します。よって再生させるためには前述の通りかなり高温にする必要があります。

シリカゲルB型は表面積がA型ほど大きくないため、物理的吸着が強く作用します。よって周りの湿度に合わせて水分を出し入れして再生することができます。

今回はシリカゲルが水分を吸着する二つの方法について説明をしました。いかがだったでしょうか?

同じような小さな粒に見えますが、違う機能を持つように孔の大きさを細かく調整して製造されていてすごいですよね。

ここまで乾燥剤としての役割の目線からシリカゲルについて解説をしてきました。

次回はシリカゲルのさらに優れた機能について解説をする予定です。お楽しみに!